怪异(WEIRD)而又美妙的心理学

和其他科学家不同,心理学家通常用人作为被试,而且这些人往往是他们最方便找到的大学二年级学生。心理学上通常称之为“大二学生现象”。那么心理学家对这些来自西方工业化民主社会、拥有高等学历、生活富足的美国大学生被试的过度依赖,是否影响了我们对于人类的认识?英属哥伦比亚大学科学史博士生埃里克·约翰逊(Eric Michael Johnson)在科学公共图书馆(the Public Library of Science ,PLoS)发表博文提醒心理学工作者注意被试的选取。

一群疯子在研究一群疯子?

假设你和100个精神病人共处一室……你最想做的一件事八成就是夺门而出。夺门而出之后,你发现一个装有单面镜的小隔间;你可以坐在里面观察那房间里的一切,而房间里的人却看不到你。于是你坐下来,通过单面镜观察房间里正在进行的那个诡异实验。你看到,在那群精神病人中,有一小部分人身着白大褂、夹着病历夹四处走动;其他大多数人则在接受一系列的心理学测试。

没过多久你就看出些门道。你发现,被试中有些人在看录像,同时戴着测量皮电反应(galvanic skin response,指某种刺激引起的反射性的皮肤电阻或电位的变化,被认为可以灵敏地反映心理情绪变化——译者注)的监控设备;有些人在填写调查问卷,就一系列社会难题发表意见;还有些人在接受功能性磁共振成像(fMRI)扫描,以测出大脑不同部位的血液流量……作为一个果壳心理控,你马上意识到这些都是心理学和脑科学领域的标准研究方法。而真正令你感到惊奇的是——这些研究精神病人的人,他们自己也是精神病人。

在实验结束之后,一名研究者——一个精神病人——根据调查问卷的结果发表结论:“被试毫不在意他人的感受;做了伤害他人的事,也毫无愧疚之情。

”

另一名研究者看着大脑扫描数据,附议道:“这一点在fMRI结果中也得到了证明。fMRI结果显示,他们的旁边缘系统(paralimbic system)——特别是其中与情绪支配相关的区域——的血流量明显不足。”

第三个研究者(似乎也是这个诡异实验的领导者)说:“通过皮电反射数据也能得出相同结论。数据显示,在看到暴力或是其他令人不安的场景时,被试几乎完全没有情绪反应;即便是有,也很轻微。”

“这些结果显示,人类天生就不诚实、反社会和蔑视他人。”第三个研究者说,“演化将我们塑造为一群自私自利的骗子;我们只求将自己的利益最大化,为达到目的不惜牺牲他人。”其他研究者点头赞同,因为所有研究结果都明白无误地指向了这一结论。

然而,正坐在小隔间里的你知道,这一结论是荒谬的——因为这个研究存在着一个巨大漏洞:那些研究者们只研究了精神病人。或许他们的数据是正确的,但是从那些数据得出的结论只适用于“精神病人”这一特殊群体。而且,研究者本身也属于那一特殊群体。他们自己的世界观固然如是,其他人却不见得和他们相同。然而他们错误地认为世界上其他人也和他们一样。这种现象,在科学上被称为“证实偏见”(confirmation bias)——人们倾向于那些支持自己的成见或猜想的结论,即使它们缺乏证据或证据不足。“确认偏误”通常是在下意识里发生的。我们每个人都喜欢那些支持我们成见的结论,这一点几乎无人能够幸免。这就是为什么科学研究要求样本必须足够大、足够多样化,才能够使结果尽量趋近于客观事实。

普适结论不过来自美国大学生?

虽然那个精神病人的实验很可能永远不会在现实世界里发生,但它以一种简单方式指出了一个重大问题,对心理学家们研究人类认知演化的方法提出质问:如果研究者不慎落入社会层面的确认偏误,他们得到的结论是否还适用?错误的研究结果既然能影响那个假想的精神病人研究,是否也同样能影响我们关于人类本质的其他假说?

针对这一问题,加拿大英属哥伦比亚大学的心理学家约瑟夫·亨利希(Joseph Henrich),斯蒂芬·海涅(Steven J. Heine)和阿兰·洛伦萨杨(Ara Norenzayan)去年在《行为与脑科学期刊》(Journal of Behavioral and Brain Sciences)上发表了一篇论文。他们在文章中揭示了这样一个事实:虽然很多心里学家声称其研究具有“普适性”,但实际上其中绝大多数都只是针对单一社会群体(可以类比于我例子中的那群精神病人)的研究。

亨利希等人从发表于顶尖心理学期刊的研究中抽取了数百个样本。他们发现,在这些样本中,有96%的被试来自西方工业化国家,有68%来自美国;在那些来自美国的被试中,有67%是心理学专业的本科生——也就是说,若随机拉出来一个美国大学生和一个来非西方国家的人,前者曾当过心理学研究实验被试的可能性比后者大4000倍。

亨利希和他的同事们发现,这个反复出现于心理学研究中的亚人群全部都属于WEIRD(Western, Educated, Industrialized, Rich, and Democratic,即来自西方工业化民主社会、拥有高等学历、生活富足的)人群。用这样一群美国大学生作为我们研究人类行为的模型实在是太缺乏代表性。因此,亨利希等人呼吁所有的行为学和认知科学研究者(特别是那些研究人类进化的科学家)对这一现象提高警惕。

“大二学生”和其他人有多不同?

如果将来自非西方世界的人和美国人做比较,我们就会发现二者在许多看似与心理学毫不相关的领域里——比如视觉感知、公平性、合作意识、空间推理、道德论证、思考方式甚至是智商的遗传性,都存在极大差异。在所有这些方面,美国大学生不止是和其他人不同,而且是迥然相异。正如亨利希和其同事总结的那样:虽然“这一亚人群对于人类来说极其缺乏代表性”,但是,他们还是被大多数研究者当做研究人类本质的对象。

我们不妨举个“视觉感知”的例子,来看看美国大学生和世界上其他人群究竟有多么不同。请观察下图中a、b两条水平线段,你能说出这它们中哪一条更长吗?

如果你认为b线段更长,那么,你和许多美国人(包括大学生和儿童)的看法是一样的。而正如你可能猜到的那样,这两条线段实际上是一样长的,这一错觉被称为“穆勒-莱尔错觉”(Müller-Lyer Illusion)。该现象以德国精神病学家弗朗茨?卡尔?穆勒-莱尔命名,他在1889年第一个发现了它。

那么这一错觉就具有可以推广到全人类的普适性吗?如果你将两幅图展示给很多非西方社会(特别是那些狩猎采集社会)的人看,他们很可能会说这两条线段的长度并无不同。心理学家马歇尔·西格尔(Marshall H. Segall)在1966年所做的一系列跨文化实验中进行了这样一个尝试:他尽量延长线段a,直到实验对象认为这两条线段长度相等为止。实验结果请见下图。

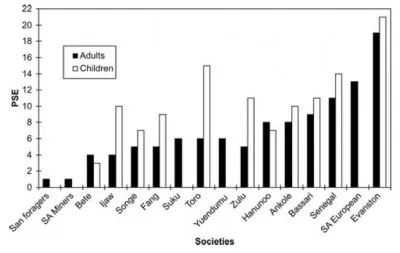

16个不同社会群体的穆勒-莱尔错觉强度对比图。(2010年亨利希等人重制)

上图的纵轴表示“主观对等点(PSE)”,是人们认为线段a和b相等的时候a达到的实际长度。这一变量可以用于衡量不同社会群体的穆勒-莱尔错觉强度。正如该图所示,美国人(图表标签为“Evanston(埃文斯顿)”——西格尔正是在那里,对伊利诺伊州西北大学的学生做了这个实验)的穆勒-莱尔错觉强度高居榜首——直到线段a比b长1/5的时候,他们才认为二者相等。继他们之后的是约翰内斯堡的南非白人。与之截然相反的是南非卡拉哈里沙漠的桑人(San foragers,或称“布希曼人(Bushmen)”或“巴塞尔瓦人(Basarwa)”。电影《上帝也疯狂》曾经描述过他们的生活——译者注),他们几乎完全不受穆勒-莱尔错觉的影响。而该跨文化研究所覆盖的其他大多数社群受到的穆勒-莱尔错觉的影响也非常轻微。

那么,为什么美国人如此容易受到穆勒-莱尔错觉的影响呢?这大概是环境所致。大多数美国人生长于一个充斥着大量由水平直线和直角组成的现代建筑的环境中。因此,美国儿童(可以推广为高度工业化国家的大多数儿童)的大脑逐渐适应了这一环境,凭此做光学校准。然而,桑人和其他小规模的狩猎采集社群并没有这样一个工业化环境,所以,他们的大脑也不会受这一错觉的影响。在心理学界所谓的“族属生物学推理”(folkbiological reasoning)中,也能找到类似的现象。认知科学家通过考察来自美国城市中心区(也是大多数大学的集中地)的儿童,发展出一个颇具影响力的发育理论。该理论称,儿童在7-10岁之间会发生认知变化。正如亨利希和他的同事们在论文中提到的那样:

“在7岁之前,都市儿童认识生物的方式是将生物类比于人类,或以人为原点进行推测。而在7-10岁之间,都市儿童的观念逐渐转向成人的观念,开始认识到人类是动物的一种。”

这个转变一直被认为是所有儿童共有的。但亨利希指出,这一推断实际上只适用于一部分儿童——那些生活在都市环境中的儿童。针对美国威斯康星州的美国本土印第安人社群和墨西哥州的尤加敦玛雅人社群的研究显示,这种出现于美国都市儿童的认知变化并不存在于上述两个社群的儿童中。原因其实显而易见:都市儿童的生活环境基本与“自然”绝缘;他们接触人类的机会远远多于接触动物(甚至包括宠物猫狗)。仅在这一点上,都市环境就和很多非西方社会的环境,以及我们远古祖先曾经生活过的环境迥然不同。

结果,在这种“非自然”环境下成长的WEIRD儿童就认为自然万物都是以人类为中心的,直到他们从老师或者电视那里听到了不同的说法(尽管我对“在童年时期广泛接触大自然的儿童在成年后会更加重视环境问题”这一观点表示怀疑)。亨利希据此指出,我们应该通过对那些来自欠发达地区的儿童的研究来解释人类的认知行为,因为这些儿童的心智发育才是“正常的”。但是因为做这方面研究的心理学家大多出身于城市(相对来说,能够进入高等学府,特别是顶尖大学深造的农村学生要少得多)(请见果壳网文章《 穷孩子有没有春天 》),确认偏误很难消除;心理学家们就好像是在研究自己,然后声称他们的研究成果普遍适用于全人类。

是镜像还是另一群人?

虽然我之前一直拿精神病人举例,但是当然,精神病人确实不同于一般大众——精神病和反社会人格障碍(Anti-Social Personality Disorder)都是可以被诊断出来的精神障碍;导致这些精神障碍的既有环境因素,也有遗传因素。然而,广泛存在于心理学研究中的确认偏误会歪曲事实,这种歪曲也会像精神障碍一样,传递到后续的研究中。

对于这些存在于心理学研究的跨文化移植中的经验性差异,研究者尤须提高警惕(对于演化心理学家来说更是如此,因为正是他们将研究结论推广到全人类的)。亨利希和他的同事们呼吁,研究者们不应该急于声称他们的结论具有全人类普适性,而应该首先进行跨文化的研究。研究者和科学文章作者应该对确认偏误小心谨慎,不要执迷于那些支持他们自己的主观看法、却缺乏跨文化证据支持的观念。否则,我们很可能会发现自己站在一个镜子屋里,看着站在四面八方的自己的镜像,以为他们是和自己举止相同的另一群人——这就太荒谬了。